Borderline

Esta vez debes soltarlo todo. / Enfrentar el rostro abierto del dragón / y dejar que el terror te trague. (...) Y has cruzado. / Y a tu alrededor espacio. (G. Anzaldúa)

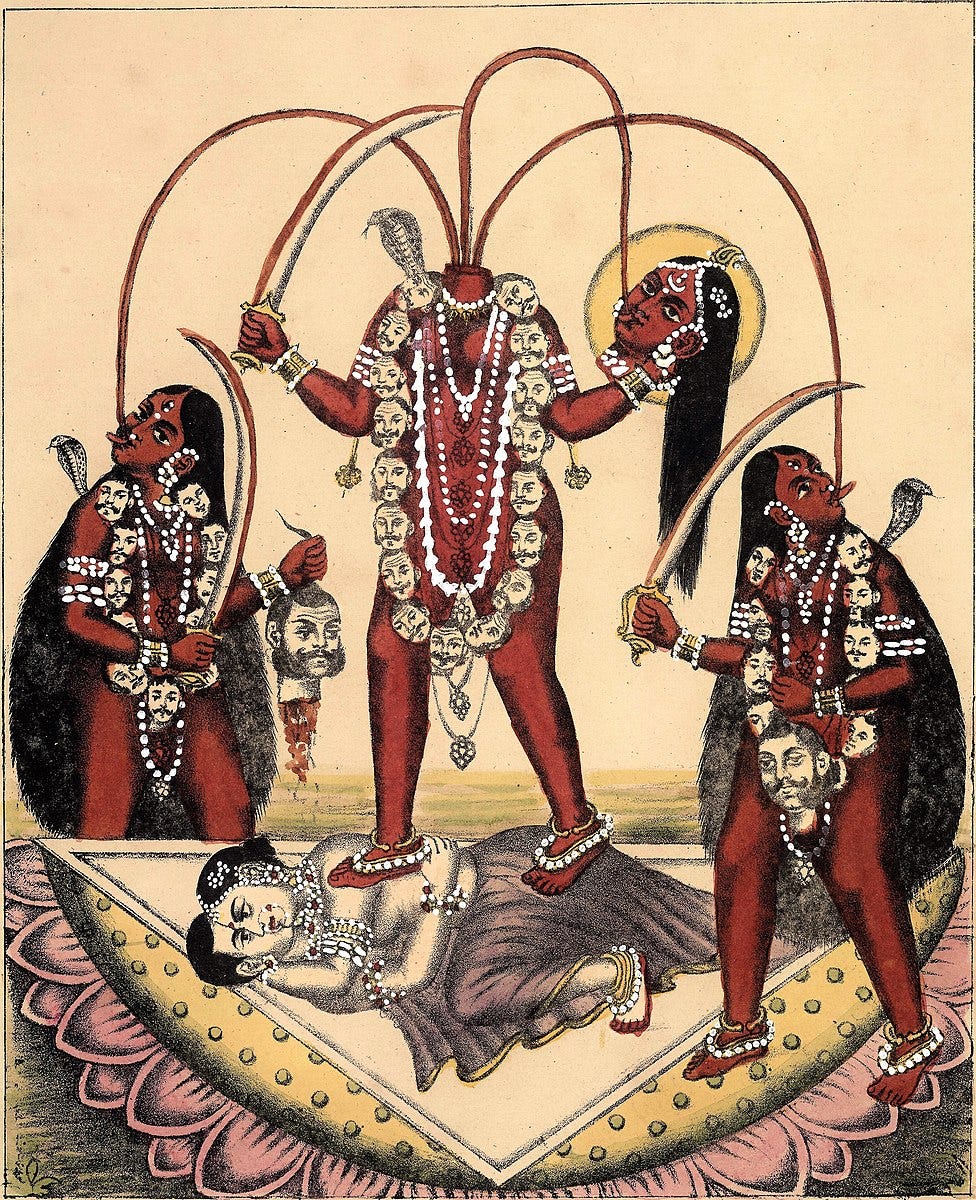

Leyendo a Mariana Alessandri en Visión nocturna acerca de la depresión de Gloria Anzaldúa, y de su resignificación como experiencia zurda, como un encuentro terrible pero revelador con Coatlicue, pienso de nuevo en mi propia historia de locura. Particularmente —como hago desde hace años— me descubro analizando la infiltración sutil del lenguaje de lo patológico en los conceptos que utilizo, los que tengo a la mano para describir mis emociones: mis estados míseros, sí, pero también mis episodios de intensa felicidad o de deseo1.

Estos días pasados, en más de una ocasión, al pensar en la euforia que me embargaba, me pregunté si no estaría atravesando otra vez un episodio hipomaníaco. En realidad, todo lo que sé de esos episodios se lo debo a mi psiquiatra, a internet y a las decenas de libros sobre “trastornados” que devoré en la época en que pensé que todo lo que yo era se reducía a un diagnóstico. ¡Una personalidad rota! Con esto quiero decir que solo cuando descubrí que existía algo así como la “hipomanía” empezó a tener sentido clasificar aquellos días en que me poseía un “aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza”, una sensación de energía desorbitada, una “disminución de la necesidad de dormir”, la urgencia de hablar sin cesar, la tendencia al hedonismo, la imposibilidad de controlar mis ideas o la “experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad”, mi “facilidad de distracción” por “estímulos externos poco importantes o irrelevantes2”, o mi inusual “aumento de la actividad dirigida a un objetivo” —entre los que el DSM-5 incluye lo social, lo laboral, lo académico o lo sexual— como marcas de lo patológico. Desde entonces, la euforia, el enthousiasmós3, pasó de ser una experiencia privilegiada a un síntoma, una señal de alerta, una invitación a la mesura y la prevención.

Quería escribir esta entrada para reflexionar sobre la irreversibilidad de la psiquiatrización. Hace más de seis años que no cumplo con los criterios diagnósticos que un día me bautizaron como borderline. Este hecho me hace dudar siempre de la legitimidad de mi propio discurso sobre la locura4. Y me doy cuenta de que, en muchas ocasiones, ya no son mi paisaje emocional ni mis disposiciones nocturnas lo que me inspira a seguir conversando largamente sobre ello. Es, más bien, la experiencia de haber sido paciente psiquiátrico, de haber sido instruido en su lenguaje, lo que me mantiene conectado al relato de cientos de miles de locos, desviados, insensatos, perezosos, angustiados.

El idioma psi tiene una capacidad asombrosa para insertarse en lo prerreflexivo, en nuestra forma misma de nombrar el mundo, de dar sentido. Las affordances5 que percibimos antes y después de la psiquiatrización no coinciden. La hermenéutica de la vida propia —con sus tristezas, dolores e instantes de dicha— queda inexorablemente transformada por el catálogo de latinajos del DSM. Una vez que fui introducido en el selecto grupo de los trastornados, ascendido al rango de honor de “enfermo psiquiátrico” con certificación oficial, todas y cada una de mis vivencias —pasadas, presentes y, entonces no lo sabía, también futuras— quedaron atrapadas, entreveradas, imbricadas con las fibras del lenguaje médico. Así, me descubro ahora llamando “hipomanía” a mi felicidad, “ansiedad” a mi nerviosismo, “depresión” a mi apatía. Todo se ha vuelto indicio, presagio de una nueva caída.

Otra vez, ecos de Girl, Interrupted, la autobiografía que mejor ha contado mi propia vida:

“I can honestly say that my misery has been transformed into common unhappiness, so by Freud’s definition I have achieved mental health. And my discharge sheet, at line 41, Outcome with Regard to Mental Disorder, reads “Recovered.” Recovered. Had my personality crossed over that border, whatever and wherever it was, to resume life within the confines of the normal? Had I stopped arguing with my personality and learned to straddle the line between sane and insane? (...) I got better and Daisy didn’t and I can’t explain why. Maybe I was just flirting with madness the way I flirted with my teachers and my classmates. I wasn’t convinced I was crazy, though I feared I was. Some people say that having any conscious opinion on the matter is a mark of sanity, but I’m not sure that’s true. I still think about it. I’ll always have to think about it. I often ask myself if I’m crazy. I ask other people too. “Is this a crazy thing to say?” I’ll ask before saying something that probably isn’t crazy. I start a lot of sentences with “Maybe I’m totally nuts,” or “Maybe I’ve gone ’round the bend.” If I do something out of the ordinary—take two baths in one day, for example—I say to myself: Are you crazy? It’s a common phrase, I know. But it means something particular to me: the tunnels, the security screens, the plastic forks, the shimmering, ever-shifting borderline that like all boundaries beckons and asks to be crossed. I do not want to cross it again.”

Y esta otra, ya al final:

“Sixteen years later I was in New York with my new, rich boyfriend. We took many trips, which he paid for, although spending money made him queasy. On our trips, he often attacked my character—that character once diagnosed as disordered. Sometimes I was too emotional, other times too cold and judgmental. (…) Then he would stop attacking me, which meant we could stay together and begin the spending-and-attack cycle on some future trip. It was a beautiful October day in New York. He had attacked and I had comforted and now we were ready to go out. “Let’s go to the Frick,” he said. “I’ve never been there,” I said. Then I thought maybe I had been. (…) When we got there I recognized it. “Oh,” I said. “There’s a painting I love here.” “Only one?” he said. “Look at these Fragonards.” I didn’t like them. I left the Fragonards behind and walked into the hall leading to the courtyard. She had changed a lot in sixteen years. She was no longer urgent. In fact, she was sad. She was young and distracted, and her teacher was bearing down on her, trying to get her to pay attention. But she was looking out, looking for someone who would see her. This time I read the title of the painting: Girl Interrupted at Her Music. Interrupted at her music: as my life had been, interrupted in the music of being seventeen, as her life had been, snatched and fixed on canvas: one moment made to stand still and to stand for all the other moments, whatever they would be or might have been. What life can recover from that?”

Pienso qué significa hoy ser borderline para mí. Y, paradójicamente, sé que de algún modo esa palabra me representa mejor que nunca: este Hermes lunar, el único dios capaz de transitar entre el Olimpo y el Inframundo sin restricciones. Habitante de la grieta, del mundo zurdo. Un insider-outsider.

Hoy le respondería a Kaysen: nos recuperamos —quizá nunca del todo— reescribiendo nuestra historia, desestabilizando las etiquetas constrictoras, configurando un arte de la oscuridad, resistiendo a la realidad. También, reconociendo el potencial transformador de nuestros demonios, y agradeciendo a todos los que sufren y han sufrido por habernos entregado el regalo inestimable de este hueco de hermanamiento y compasión, una ampliación de las posibilidades del mundo y de la experiencia.

Porque no me cabe duda: los locos contribuimos a ensanchar lo experimentable, lo cognoscible, para toda la humanidad.

Como hablaba con

en Oporto, el deseo ha configurado toda mi trayectoria vital y profesional. Pero no solo: ha hecho más por mi conocimiento que cualquier curso, clase, libro o carrera universitaria. Porque es siempre el deseo el que me impulsa a dejar atrás quien era —y eso incluye mis gustos, intereses y aficiones pasadas— para explorar una nueva máscara construida a la medida de ese deseo. Esta apertura, esta vocación de esponja, mis psiquiatras la clasificaron bajo el paraguas del síntoma número tres del DSM-5: “alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo”. La cultura popular, incluso sin patologizarme, habría criticado mi “falta de personalidad”, habría denunciado mi incapacidad para perseverar en mí mismo. He tardado años en dejar de avergonzarme de mi capacidad para dejar atrás lo que fui y dejarme atravesar por los seres que amo.Debo suponer que ser arrebatado por el color y la belleza de los árboles es un ejemplo paradigmático de lo irrelevante.

En griego, “tener un dios dentro”.

Quizá padezca un “síndrome del impostor” llevado al extremo: dudar incluso de mi derecho a opinar sobre una realidad que me despedazó durante cuatro o cinco años seguidos.

Affordance es el término técnico de la psicología ecológica, fundada por Eleanor y James Gibson, para referirse a las posibilidades de acción que podemos captar en el mundo. Cada ser humano —cada ser sintiente— accede a un repertorio particular de affordances, determinado por la especie a la que pertenece, el nicho ecológico que ocupa, su configuración corporal, su estado anímico presente, su historia de vida y, en el caso humano, las normas sociales interiorizadas, el diseño urbano, el lenguaje y los conceptos y significados culturales a los que tiene acceso para interpretar su experiencia.